日々、一級建築士二次試験の「小都市に建つ美術館」の製図の勉強をしている中、学生時代の美術館の設計課題を思い出しました。

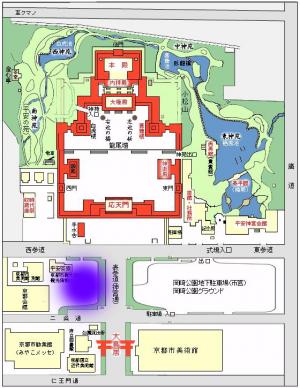

平安神宮の南側の広場で自由に設計を行うというものでした。

この広場の周辺には、前川國男氏設計の京都会館、槇文彦氏設計の国立近代美術館、大江匡氏設計の細身美術館、そして京都市美術館、岡崎公園が隣接した非常に見所の多い場所にあります。

<平安神宮応天門>

これらの周りを取り囲む偉大な建築家の建物を意識しないはずはありません。

学校は、なんとも厳しい土地を課題に選んだものだなと関心しました・・・。

しかし偉大な建築家よりも、意識すべきものは当然、平安神宮です。

この広場は丁度、平安神宮と道路を挟んで正面にあります。

<課題敷地は紫のところ>

<課題敷地中央から南の眺め>

他の建築家たちが、この場所に建築するのを避けたかのようにポッカリと空いた広場です。

こんなことを考えるうちに、この土地には建築をしないということを考えるようになりました。

当然そんなことは、学校の課題で許されるものではないので、地上には建築しないということです。

メインの出入口と、搬入、管理者用の出入口だけが、地下鉄のように地上に突き出しているという計画でした。

なんとも消極的な考えに、情熱も沸かず、ただ地上に出ている部分の形状にこだわりました・・・。

が、やはり納得がいかず、課題提出の間際になって、白紙にもどして考えることにしました。

みんなの憩いの場になっている広場に建物を建てることによって、その機能を損なってはいけない・・・。

そして、周りの景観を損なわないこと・・・。

より低く、より憩える場所とし、より自由に通り抜けること、を考えました。

そして考えたのが、この美術館です。

1階部分は一般の人も自由に出入り休憩することができ、2階部分を美術館の展示諸室で囲むという計画です。

これを見て先生は、「なるほど伽藍配置のようやな。」と言いました。

それを聞いて初めて、そのことに気付きました。

気付かぬ間に、平安神宮の正面に寺院のような建物を設計していたのです。

「神宮寺美術館」と名付けましょう。

こんな違うことばかりが頭によぎって、なかなか手に着かない、一級建築士試験の勉強であります・・・。

ブログランキングに参加中です。

読み終わったら1クリックのご協力お願いします★

Category Archives: 日本建築

蘇州園警備員の正体

神戸御影にある蘇州園に伺った時のお話です。

阪急電鉄「御影駅」から北に徒歩10分程度のところに、この蘇州園はあります。

<蘇州園ホームページより>

昭和初期に、とある財閥の会長の奥さんのための別邸として、宮大工によって建てられた、地上3階建のとても趣のある木造建築です。

その後、第二次世界大戦をくぐり抜けて、華僑貿易商の手に渡り、中華料理店として使用されます。

そして、阪神大震災をも耐えしのぎ、現在はレストランや各種パーティールームを備える結婚式場として活躍しています。

約1600坪の敷地に大変すばらしい日本庭園が広がります。

車で伺ったときのこと・・・

予定より、15分ほど早く着いたにもかかわらず、門前で警備員、スタッフが既に直立して待っていました。

駐車場がいっぱいだったので、とりあえず、敷地内の建物の脇に停めました。

そして、ササッと近づいてきた警備員が、物腰の良い感じで手荷物を引き受けてくれました。

歳は60才後半ぐらいでしょうか

言葉遣いはとても丁寧、短髪で白髪混じり、肌は少し浅黒い感じで、とても穏やかな落ち着いたオーラを持っています。

「むむっ できるなっ

できるなっ 」

」

と、思いながら、用事を済ませて、車を出そうとしました。

横にべったり他の車が停まっています。

このままバックで、前の道まで出なくてはなりませんでした。

横の車のお陰で、ハンドルを切ることができません。

「そのまま、真っ直ぐ下がってください!」

後ろから聞き覚えのある声がしました。

そう、あの警備員です

「ハンドルを切り始めてください。」「ハンドルを戻して。」「もう一回ハンドルを切ってください。」「そのまま切り続けてください。」・・・・・

ふと、気付くと前面道路に進行方向を向いて停まっていました。

普段は交通整理員の誘導など信用しないし、自分の感覚の方がうまくいくので、あまり耳を傾けないのですが、

この警備員の声は心に直接響くというか・・・何故か従ってしまうのです。

そして、神業のごとく車を自在に誘導してしまう、手際良さ、只者ではありません。

頭を下げて蘇州園を後にする間際、警備員の手首に眩く輝く高価なものを着けていたように見えたのは、気のせいでしょうか。

前の所有者である某財閥の末裔が、正体を隠しながら、この建物を守っているのだと思います。

きっとそうです・・・。

<蘇州園ホームページより>

THE GARDEN PLACE SOSHUEN

〒658-0063

兵庫県神戸市東灘区住吉山手4-7-28

http://soshuen.jp/top/

ブログランキングに参加中です。

読み終わったら1クリックのご協力お願いします★

エネルギーの使用の合理化

昨日、300㎡以上の住宅の省エネ措置の届出の講習に大阪まで行ってきました。

平成18年4月から床面積2000㎡以上の住宅に対し、省エネ措置の届出が義務化されていましたが、

この平成22年4月から床面積300㎡以上2000㎡未満の住宅にもこの届出が義務化されました。

簡単に言うと、省エネの度合いが決められた基準値を上回っていることを所管行政庁に届けるというものです。

外壁、窓等を通しての熱損失防止の措置および、共用部分における設備機器の利用効率化の措置を評価して届け出ます。

地球温暖化防止、CO2削減に向けて、様々な業界で大きな動きがみられる中、当然建築業界も大きく状況が変わってきています。

長期優良住宅、住宅版エコポイント、住宅・建築物高効率エネルギーシステム導入促進事業、etc・・・

こういった省エネルギーを促進するための補助制度も増えてきました。

これに伴って設計業務と、これらの申請業務とをうまく両立していかなければなりません。

なかなか忙しくなってきました・・・。

・・・ということで、講習が終わった後に飲みに行くことにしました・・・。

前回紹介した、カレー屋サヴォイの店長を呼び出しました。

(セサミストリートのバート+シンプソンズのホーマー)÷2。。。みたいな感じの人です。

彼も一時期は建築を志したことがある、同志です。

とてもドライな感じの人ですが、カレーの話を振ると、少し熱くなります。

仕込みの話、スパイスの話、カレーによる社会貢献の話・・・。

一番印象に残ったのは、晩御飯の後にするゲップで、昼に食べたカレーの味を感じることができれば、それでいいという言葉でした。

晩御飯にも、かき消されないカレーの存在感というところでしょうか

この日も結構、お酒を頂きました。

お酒に関してはなかなか省エネできません・・・。

こちらのエネルギーは合理化せずに行きましょう

※男会員にお知らせ

サヴォイの店長も、なんの活動もしていない男会に入会しました。

只今5人です。

ブログランキングに参加中です。

読み終わったら1クリックのご協力お願いします★

岐阜県立森林文化アカデミー

岐阜県美濃市にある森の中に建てられた専修学校です。

ここでは木構造や環境、林業など実際に木にふれあいながらこれらを学ぶことのできる学校です。

訪れたボクたちを学生さんが丁寧に案内してくださいました。

山の地形をそのままに、8ha(演習林を含めると40ha)の広大な敷地に大きく分けて9つの建物が建てられています。

建築家:北川原温さんにより総合設計、稲山正弘さんが構造設計をされました。

①アカデミーセンター

②マルチメディアセンター

③アトリエ

④⑤テクニカルセンターA・B

⑥森のコテージ

⑦森の情報センター&⑧森の工房

⑨コミュニティーステージ

合わせて延床面積7,709m2の建築群です。

これらの建物には間伐材を3000m3、外構で800m3使用しているそうです。

全て岐阜県産であり、本数にして86,000本、約150haの人工林の間伐を行ったということになります。

ある一定の期間で間伐を施さないと、森林は荒廃し、木々は痩せ細り、CO2の吸収能力が激減してしまします。

間伐は、良質な材を育てるためにということと、環境問題に対しても大きな役割であると言えます。

最近では林業を営む人も減り、こういったことに手が回らなくなってしまいました。

この建物を造るために行った間伐の量でも、岐阜県が必要としている森林面積の0.15%にも満たないということです・・・。

訪れた日はあいにくどんよりとした曇空でしたが、この建物の空間が光に満たされていくことを容易に想像することができました。

木の格子を、木の際を通り抜ける光はとてもやさしく、とてもやさしい。

そしてそれらを、閉じ込めることなく優雅に拾い上げる空間が嫌味のない程度に配置されています。

なかなか行く機会がないかもしれませんが、白川郷とセットで行ってみてはどうでしょうか?

あっ、うだつの上がる町も忘れずに。

読み終わったら押してくださいね。

押すとボクのブログのランキングが

上がります。